KINDERBETREUUNG

Warum geteilte Obhut nicht die Norm ist

Väter sind heute vermehrt im Alltag ihrer Kinder präsent. Mütter arbeiten häufiger. Für eine breite Einführung egalitärer Betreuungsformen nach einer Trennung sind die Rahmenbedingungen in der Schweiz aber kaum gegeben.

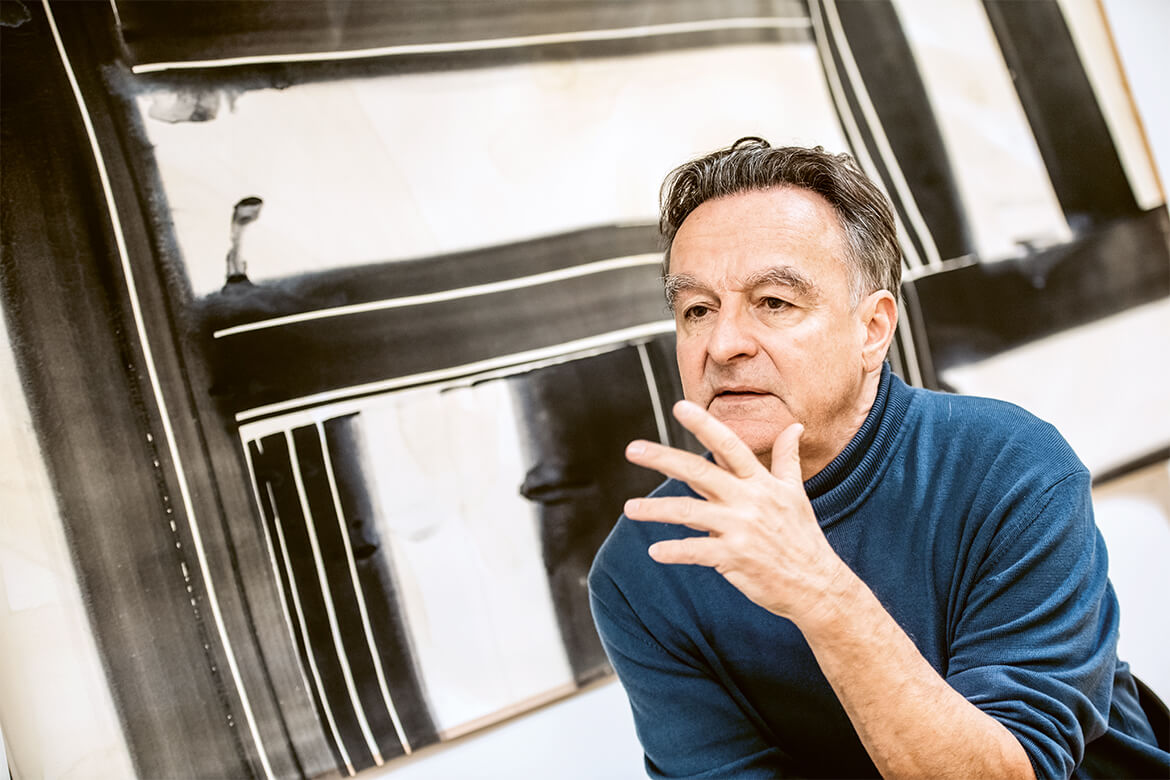

Dass die Kinder zur Hälfte bei ihren Vätern leben, kommt am ehesten in der gehobenen Mittelschicht vor. | Foto: Madelon Verdoorn

Zwei Wochenenden im Monat und einen Teil der Schulferien beim Vater, Alltag und alles andere bei der Mutter: Das war in der Schweiz lange die gängige Betreuungsform der gemeinsamen Kinder nach einer Trennung. Nun scheint sich das langsam zum Auslaufmodell zu entwickeln. Seit einigen Jahren gewinnt dafür die alternierende Obhut an Gewicht. Der Bund hat die Bestimmungen zur gemeinsamen Betreuungsverantwortung der Eltern im ZGB revidiert: Seit 2017 ist explizit vorgesehen, dass ein Elternteil oder auch das Kind alleine beim Gericht beziehungsweise bei der zuständigen Behörde beantragen kann, die Möglichkeit einer alternierenden Obhut zu prüfen. Eine parlamentarische Initiative möchte dies noch mehr fördern, denn solche egalitären Familienarrangements nehmen dennoch nur langsam zu. Echte 50:50-Lösungen – bei denen die Kinder also die Hälfte der Zeit beim Vater und die andere Hälfte bei der Mutter leben – sind äusserst selten.

Genaue Zahlen zur Verbreitung der Betreuungslösung, auch geteilte Obhut genannt, sind jedoch schwer zu erheben. Das beginnt schon damit, dass keine allgemein anerkannte und rechtlich bindende Definition für den Begriff existiert. Die gängige Auslegung hierzulande ist heute, dass Kinder bei geteilter Obhut je mindestens einen Drittel der Betreuungszeit bei jedem der Elternteile verbringen. Und Erhebungen der offiziellen Regelungen sagen wenig über die tatsächlichen Arrangements in der Praxis aus. «Es besteht eine erhebliche Diskrepanz zwischen von den Eltern vereinbarter oder vom Gericht angeordneter Obhutsregelung und gelebter Realität», sagt Heidi Stutz vom Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien BASS in Bern.

So geben in einer von Stutz mitgeleiteten Studie des BASS zwar 40 Prozent der befragten Eltern an, eine alternierende Obhut festgelegt zu haben. «Aber nur bei etwas über einem Drittel davon verbringen die Kinder mindestens einen Drittel ihres Alltag bei beiden Elternteilen», sagt die Forscherin. Für die anderen gilt: Sie sind grossmehrheitlich bei der Mutter. Diese Abweichung dem mangelnden Willen der Eltern oder Konflikten anzulasten, greift laut Stutz aber zu kurz. «Auch wenn die öffentliche Wahrnehmung oft stark davon geprägt ist: Strittige Fälle bei der Obhutsregelung vor Gericht sind selten.» Eltern würden sich in dieser Frage normalerweise einig. «Auch, weil ihre Lebensumstände und die Aufgabenteilung vor der Trennung meist gar nicht viel Wahl lassen bei einer Lösung.»

«Das grösste Hindernis für eine egalitäre Betreuung ist die mangelnde Vereinbarkeit von Familie und Beruf», hält Stutz fest. Die geteilte Obhut ist eine kostspielige und anspruchsvolle Lösung: Nicht nur müssen beide Elternteile genug verdienen, um sich eine Wohnung leisten zu können, in der die Kinder für den Alltag eingerichtet sind. Ebenso sollte es beiden gleichermassen möglich sein, flexibel Betreuungsaufgaben zu übernehmen.

In der Romandie etablierter

Am ehesten trifft man die geteilte Obhut heute deshalb in Familien aus der oberen Mittelschicht an. Dort sind die klassischen Rollenverteilungen auch eher aufgeweicht: Gut ausgebildete Mütter bleiben öfter und in höheren Pensen erwerbstätig als Frauen aus tieferen sozioökonomischen Schichten und erzielen in der Regel ein höheres Einkommen. Gleichzeitig üben Väter aus diesem Bevölkerungssegment häufiger Berufe aus, die es ihnen erlauben, die Arbeitszeit flexibel einzuteilen oder ihr Pensum zu reduzieren.

Das Modell scheint ausserdem in der Romandie etwas etablierter zu sein als in der Deutschschweiz, stellt Stutz in einer anderen Untersuchung zum Thema fest. «In der französischsprachigen Schweiz bleiben Mütter mit höheren Pensen berufstätig, und das Kinderbetreuungsangebot ist dort besser ausgebaut und günstiger.» Hier dürfte auch der kulturelle Einfluss des Nachbarlandes mitspielen: In Frankreich ist die Vollzeitbeschäftigung von Müttern gesellschaftlich deutlich besser akzeptiert als in der Schweiz.

«Für eine breite Einführung der geteilten Obhut sind die gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in der Schweiz heute nicht gegeben», stellt Rechtsprofessorin Michelle Cottier klar. Das liege nicht nur an geschlechtsspezifischen Chancen- und Lohnungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt und einem schwach ausgebauten Angebot an Kitas, sondern auch an den sozialen Normen. «Die Familie wird weiterhin als schwerpunktmässiger Verantwortungsbereich der Frau und die berufliche Karriere als Männerdomäne verstanden », ist in der von ihr mitverfassten Literaturanalyse zum Thema zu lesen. Die Integration von Müttern im Arbeitsmarkt und das väterliche Engagement im Familienbereich bleibe damit zweitrangig. «Manchmal scheitert der Wunsch nach egalitärer Betreuung schon daran, dass der Vater von seinem Arbeitgeber kein schriftliches Einverständnis bekommt, um im Krankheitsfall beim Kind zu bleiben», sagt auch Stutz.

Cottier kritisiert den Widerspruch einer Familienpolitik, die für zusammenlebende Elternpaare kaum Anreize für eine gleichberechtigte Aufgabenteilung biete – aber nach einer Trennung eine 50:50-Aufteilung der Betreuung der Kinder und der finanziellen Verantwortung gefördert wissen wolle. Es sei illusorisch, zu denken, dass man getrennte oder geschiedene Eltern durch Anordnungen eines Gerichts oder einer Behörde dazu verpflichten könne, ein egalitäres Familienmodell zu leben. Denn: «Dies gelingt selbst zusammenlebenden Paaren kaum, die sich eine solche Organisation wünschen.»

Kaum Anträge von Vätern

In einer Evaluation der Gerichtspraxis mehrerer Kantone zur geteilten Obhut untersuchten Stutz und ihr Team auch einen immer wieder aufkommenden Verdacht: dass die Gerichte beziehungsweise ein traditionelles Rollenverständnis der Verantwortlichen einem stärkeren Engagement von Vätern im Weg stünden. Die Evaluation kann eine solche Tendenz aber nicht feststellen. Dagegen spreche nicht zuletzt, dass im Untersuchungszeitraum 2021 und 2022 kaum alleinige Anträge von Vätern eingegangen seien, die Möglichkeit einer geteilten Obhut zu prüfen. «Es ist also nicht so, dass den Gerichten die Türen eingerannt würden seit der Gesetzesrevision.»

Cottier sieht sogar eher die Gefahr, dass das Ideal der geteilten Obhut vor Gericht zu dogmatisch verstanden werde. So seien in einer Studie der Hochschule Luzern zum Beispiel Gerichtspersonen fiktive Szenarien von psychischer und körperlicher Partnergewalt in der Beziehung vorgelegt worden – mit dem Ergebnis, dass sie zum Teil auch in dieser Situation eine geteilte Obhut anordnen würden. «Dabei erfordert genau diese Betreuungsform von den Eltern die Bereitschaft und die Fähigkeit, Konflikte angemessen zu bewältigen », betont die Rechtswissenschaftlerin. Wo hingegen ein Elternteil Gewalt gegen den anderen ausübe, da verschärfe die geteilte Obhut die Lage. «Hier fehlt es noch an Bewusstsein und Schulung.»

Zentral ist die Teilnahme am Alltag

«Neuerungen im Familienrecht sind oft mit der Hoffnung verbunden, endlich die Lösung für alle Probleme gefunden zu haben», sagt Cottier. So scheine man aus guten Erfahrungen, die in vielen Fällen gemacht werden, abzuleiten, dass es jedem Kind nach der Trennung der Eltern mit der geteilten Obhut am besten gehe. Dabei bestätige auch der Blick in die Forschungsliteratur anderer Länder eine solche verallgemeinernde Annahme nicht.

Beide Forscherinnen raten darum davon ab, die alternierende Obhut zum alleinigen Ideal oder normativen Modell zu erheben. Vielmehr gelte es aus der grossen Bandbreite an Betreuungsarrangements jeweils jene individuelle Lösung zu finden, die den mannigfaltigen – und sich mit der Zeit wandelnden – Bedürfnissen einer Familie am besten entspreche und auch den Willen der Kinder berücksichtige, betont Stutz. Und gibt zu bedenken: «Das von den Eltern favorisierte Betreuungsmodell muss nicht unbedingt das Arrangement sein, das auch dem Kind am ehesten gerecht wird.» Sie stellt in ihrer Forschung aber auch fest: Normalerweise bleiben nach einer Trennung beide Elternteile als Bezugspersonen für ihre Kinder zentral. Nicht die genauen Betreuungsanteile seien für das Kindeswohl wichtig, so Stutz. «Sondern, dass beide rege am Leben ihrer Kinder teilnehmen.»